阅读:0

听报道

幸存者的低音

“我没有可以离开的前线”

杨晨: 在这一个多月居家隔离的过程中,您的身体和心理状态怎么样?

晓宇:我身体状态肯定变好了,因为很长时间没有这么休息过了。精神状态以焦虑和恐惧为主,因为虽然我们每天收到大量的信息,但是在行动上是无力的。而且时间感也变得非常模糊,没有人会给你一个确切的答案,隔离到底要延续多长时间?所以在这个时间的长短中不断处于一种揣测和猜疑的状态。

杨晨: 您提到了在这次事件中一些个人情绪的变化,之前您也写道武汉人是生命,不是论据。您被困在事件漩涡中心的观察与感受,与隔岸观火的研究与调查,有哪些不同?

晓宇:我觉得可能跟我之前的人类学训练有关,我一直很看重去现场和在现场的意义。但我现在的在现场和我之前做研究的在现场还完全不一样。我觉得有三种不同的方式,一种可能是传统上的,你可以采取一种远距离观察,分析的一个角度。另外一种中间的模式就是你可以做一个人类学家或媒体记者,深入到前线,但是你的身份是处于一种可以随时撤离的状态。然后第三种就是你突然之间没有可以离开的前线了,你要跟这些平时观察跟分析的人处于同样的命运共同体之中。可能我前两者的感触都会特别深,包括我去做一些人道主义救援,或是一些地缘冲突的分析,会到叙利亚、黎巴嫩、哥伦比亚,缅甸去,我感觉我已经到了实地,但是所谓的“现场”其实还有个更强的维度,就是当你离开的选项没有的时候,你这种感受的实际感和现场感是更加深刻的。

杨晨: 在退无可退的现场中,您是以何种方式参与其中呢?

晓宇:我当时面临几个选项。因为我之前有联合国和人道主义救援的经验,如果我想直接去介入这个事件,我可以加入国际人道主义援助机构;或者以我之前媒体的经验,我可以到一线去做媒体性的报道;再或者加入武汉自发的志愿者民间组织。最后就是我现在在做的事情,以我个体性的身份去记录这一场危机中的感受和思考。

我没有去加入我之前工作过和联系过的一些基金会和人道主义机构的主要的原因是,这次危机它是个公共健康危机,需要有公共卫生背景的人去做,这和国际冲突、难民危机都不一样。 而个体记述最主要的一个意义就是向世界发出不同的声音。大家讨论李文亮的时候说不能只有一种声音,同样我觉得在新闻写作报道中也不能只有一种声音。大家能现在看到所有的新闻报道都是对于感染者、医护人员和疫情本身的关注,社交媒体上都是非常无助绝望的求助信息。但是这场危机波及的人口远远大于所有的感染和疑似人数,这仍然不到武汉市总人口的1%,甚至把周边所有的接触人群算上,可能也就10%,换句话说还有90%的人生活在因为这一场疫情而产生的隔离状态之中。而这90%的人是怎么生活的?我觉得也需要去记录这样的声音,而且我写作的过程之中,也发现了更多可以去反思的点和角度。

共情的困境

“人要去承认自己情感的有限”

杨晨: 在这次事件中我们可以看到整个社会对于疫情新闻的关注,对于他人生命的同情,这种现象本身肯定是积极的。但是在具体实践这种对于灾难的共情的过程中,会出现一些问题。比如说在信息媒体发达的现代社会,好像世界上每天都会有灾难发生,每天都有个体性的悲剧。而我们对于这些事件的关心,是带有一个层级性的。比如说我们对于中国的这次疫情的专注,肯定胜过对于现在尼日利亚疫情的关注,胜过对于澳洲大火的关注,您是如何看待这种关怀的层级性?

晓|在政治学中我们有一个概念叫做Compassion fatigue(同情疲劳)。就是说在一个传播越广信息越繁杂的情况下,你需要去共情的事件就会越来越多,反而会产生一种情感上的透支和疲惫,我觉得这本身也是人之常情的一部分,跟人的同情心一样,都属于人性本身的一部分,所以我倒不觉得因为我们看到其他的事件没有足够的情感去倾注,就要感觉到愧疚或者不安。我觉得人要去承认他自己的情感、经历、理智都是有限的,包括你要去倾注情感的对象也是有限的。所以Compassion fatigue我觉得是一个非常正常的情况。

然后又谈到为什么会有这种费孝通所说的人们在情感亲疏和道德责任上的差序格局。这个是我个人一直在核心比较思考的一个伦理学问题了,就是说距离到底能不能决定一个人的道德判断?如果你现在走在路上,看到一个小孩掉进池塘里,你身上可能穿了一套3000美元的衣服,那你会不会救?很多人都会毫不犹豫地去救,实在不行可以在岸上拉一把。但是如果让你捐100美元给非洲或东南亚的贫困孩子,很多人就会有迟疑。毫无疑问,差序格局不只限于中国文化,我觉得这是非常普世的概念,人的情感会受到物理距离的影响,而呈现出一种递减的趋势。我觉得唯一的一种对此问题的解答,就是我们在多大程度上会受到其他地区危机的影响,我只能是依照于一种全球化,就不断全球化的趋势,去寄希望于现在任何一个危机都可能会外溢,无论是澳洲大火的气候变化,还是我们现在的冠状病毒。因为我们的流动性加剧了,所以才导致了一个区域性的问题会迅速变成一个全球性的问题。所以他就需要一个全球性的治理去回答,而我希望在这样一种结构之中,人因为物理距离而受限的同情心,能够发生改变。这个是我一直以来的希望,而且我觉得也是有可能的。

杨晨: 您刚提到了我们对于落水的儿童一般都会去救的例子,这让我想起孟子也用相同的例子去说明人心本善。在儒家学说中也存在这样的差序格局,比如“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。但墨子对于儒家的这种观点是十分反对的,他认为人这种有差别的关爱,造成了人类社会一直以来的纷争。这样的想法在西方的话也并不罕见,从基督教到空想社会主义,经常会有这样的乌托邦理想。您如何看待这些对于同情心差序格局的指责?

晓宇:我觉得你不能以一种宗教性或伦理性的概念去要求一个人做到无差别的爱,这只能在危机中以亲身经历来实践。所以我觉得回应任何乌托邦理想的最简单的回答就是这如果能实现的话,在这3000年里就已经实现了。他还没有实现的一个原因是因为大家在经验上没有办法去实践这件事情。这并不是说大家不知道它的伦理道德上的可贵性。所以我觉得只有去增加流动性跟亲身体验的可能性,才有可能带来行动上的改变。

杨晨: 我们回到灾难新闻上来,阿兰·德波顿说“人们借由那些更为沉重和害人的事件,将自己从琐事中去抽离,让更大的命题盖过我们方寸前的忧虑和疑惑。”他认为人们对于这些对于他人苦难的关注,成为一种借口,让我们去逃避自身的责任。您认可他的观点吗?

晓宇:我觉得这可能对于一个一直没有处在危机之中,不断旁观危机的人来说是真的。但我觉得一旦身处过危机之中,很难去想象我以后要刻意借一种危机去摆脱我的琐碎,因为我已经完全意识到真正的危机意味着什么。

杨晨: 会不会有一种庆幸的情绪,就是说虽然我处在危机之中,但是我仍然身体健康,仍然能看见明天的太阳?

晓宇:我觉得我们所有处于危机之中,还没有感染的人都有庆幸的情绪。但我觉得庆幸的情绪本身并不是一个值得批判的事情,无论在危机中还是危机外,这难道不是一个非常自然的一种结构性的表达吗?对。但是我看危机的目的并不是为了去重复跟加强我的庆幸,这个是我观点的不同。这种侥幸感和无助感能让我加强对于生命哲学的思考。

你一下子就能明白了弄生命哲学这一帮人,他们在讨论的问题到底是什么?从阿伦特、本杰明、卡西尔、阿甘本、福柯这帮人大概在讨论什么?而且你一下子就明白他们并不是只是去分析跟思考这样一个现象,而是他们无法摆脱从二战中走出来的自身经历所给予他们的核心命题。这次疫情把你扔到一个存在性的议题中,你就产生了一种历史性的联系。

杨晨: 这一点我去年下半年在香港深有体会。

民众的平庸之善

“我们在民众中同样能够发现先锋和良知”

杨晨: 在这次事件中,中国作家方方说知识分子从未像如今这样堕落,她的指责在于很多知识分子在这次公共事件中,没有做出比较强有力的回应,没有去领导,或者启迪人们为信息透明等权益而抗争。您如何看待这种对于知识精英的要求?

晓宇:我觉得首先这样的知识精英一直都存在,他们的行动一直存在。我要反问的一个问题是,在之前知识分子为民主斗争、为女权斗争、为各种少数群体权益斗争的时候,社会上现在出来指责知识分子的人,他们又做了什么呢?这个危机让大众深刻意识到,以前所讨论的争议性的东西,突然之间有了意义,言论自由突然从一个口号性的东西变成了一个物有所值的东西。但在此之前,我们都没有去帮助他们。所以我反而会提出一种反问的反问。为什么一定要危机发生在你身上的时候,才会意识到他们所要去争取的东西的可贵呢?

第二就是知识分子到底要承担什么样的责任?我觉得跟柏林说的一样,有刺猬型的学者和狐狸型的学者。刺猬型的学者可能专攻于一个领域,专业性非常强,比较洁身自好。而狐狸性的知识分子,则涉猎各个领域,积极参与各类公共事件。我们要意识到知识分子群体的多样性,并给予充分的尊重,不能把知识分子都归为“公知”。我觉得中国对于知识分子是有一种情结的,而且这种情节不仅在民间层面,在政府层面也是一样。就像列宁所说的,知识分子要成为革命的先锋队。

但是我不觉得知识分子应该孤军奋战,它本身应该是一个联合体中的一员,当权者还是公众的期待都是不切实际。我向来相信平民的力量,并不认为一定要知识精英去引领社会的变化。李文亮事件也证明了,我们在民众中同样能够发现先锋和良知,所以我反而相信一种平民英雄的概念。作为一个政治学者来说,我的一个核心议题就是在什么制度下,人们能尽量去表达自己的善,遏制自己的恶。

杨晨: 我昨天还在跟室友说,好像学政治的都跟荀子的观念很像,虽然人性中带有一些恶,但是我们可以创造一个好的环境,无论是教育还是社会制度,去尽量的除恶扬善。

晓宇:就是这样。

杨晨: 但是我会想到梭罗的话,“无论是一次特别的瘟疫,还是一场蔓延的森林大火,当我们去专注这些事件的时候,只要抬头看一看的头顶上浩瀚的银河,我们就会意识到这些事件本身是无足轻重的”,他的例子刚好很应景。您如何看待这种脱离社会的超然呢?

晓宇:如果你让汉娜阿伦特去跟梭罗对话会怎么样呢?这个本身跟个体经验相关,汉娜阿伦特在二战之后作为犹太人,就不可能说这句话,因为她知道在某些特定的条件之下,无法把自己从历史的洪流之中抽离出去的。而且也许时间的流逝,比如说30年之后,我们再去看这场灾难,可能我们会有一种更为超脱的心态。但是你很难要求一个正在处于危机之中的人,以一种抽象的方式来去分析或看待这场危机。

杨晨: 您提到很多次汉娜·阿伦特,她给印象最深的就是《反抗平庸之恶》。她非常强调民众在灾难面前的责任,您如何去评价她所说的平庸之恶呢?

晓宇:我觉得除了平庸之恶之外,还有平庸之善。

这是一种非常日常化无法被弘扬的一种小善。就是说在生命成为一种奢侈必须做出选择的时候,人应该做出怎么样的行为?前几天有一个妻子要送她生病的丈夫去医院,然后向帮忙的外卖小哥隐瞒了发热这件事情,然后她丈夫去了医院确诊了,她就在网上不断想去找外卖小哥提醒他。我觉得在这件事情中能看到人性复杂的双面性,以及她对于自身责任的界定,这对我个人来说是非常震撼的。她从头到尾并没有否认她对外卖小哥的责任,但是在短暂的情况之下,她把她丈夫的生命作为一种更高的责任,在对陌生人的责任之上。而在这个问题解决之后,对陌生人的责任迅速地占据了她的心灵,这就是平庸之善。

在这场危机中做到平等地对待他人的责任,我觉得真的很难,所以我们应该在时间的维度下去讨论个人的责任和具体的实践。我们对于不同人和不同事的责任,很多时候是不能和谐共处的,所谓“忠孝不能两全”。你只能在一个特定时间点去选择负责任的对象。而在危机中,你选择的代价是生命。

共识的假象

“火神山是历史传统在灾难中的显现”

杨晨: 我们来聊一下现代与历史。当我看到政府采取和过去几百年同样的做法(隔离)来限制病毒传播时,我就想起了这句话 “也许我们生于1979、1994、2000,但我们面对的世界是1848、1914、1933”。您如何看待这次疫情与历史的相似?

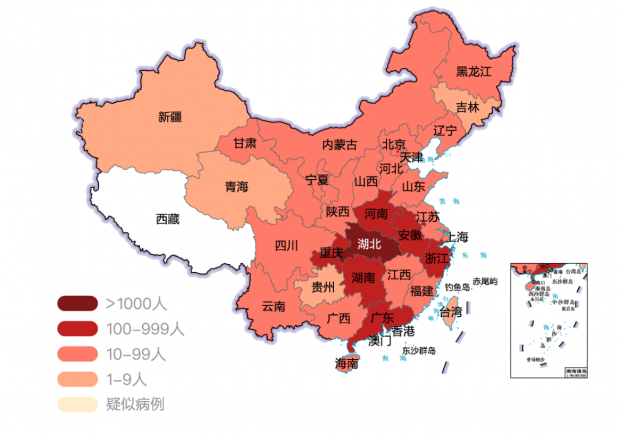

晓宇:关于这个话题,我最近想到一个非常有意思的点。我们所谓的现代性和我们这些技术、观念、制度上的变化,它改变的仅仅是正常状态下我们的生活。很多社会学家都会在这方面去做一个对比分析,说明现代性给我们带来的改变。但是一旦出现一个巨大的危机的时候,普通人会被打回一种非常原始的状态。这和中世纪的人们为了躲避瘟疫,把自己隔离起来的状态非常相近。

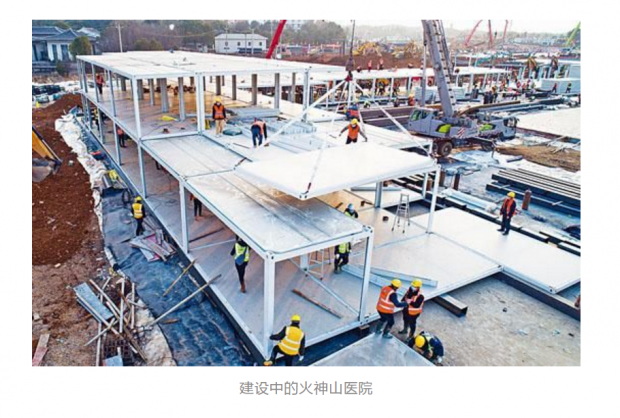

所以当我看到《十日谈》这样的作品之后,我会觉得非常的契合,没有什么距离感。书里表现的人对于家庭概念的粘性,对于故事的执着,都是亘古不变的。我们现在每天在网上除了去看关于疫情的新闻和科学分析之外,也会看一些个体的经历叙述或视频,我们对于这种叙事的执着仍然根深蒂固。原因在于长久以来给我们带来确定性和稳定感的科学和理性的概念,没有办法在短时间之内做出一个立刻的判断,这种现代性的错觉和安慰就消失了。比如说为什么新建的医院叫火神山和雷神山,而不叫和谐医院、仁济医院?这就是历史传统在灾难中的显现。

杨晨: 最近我在看哈佛大学王德威教授的书,他从中国神话中的梼杌去谈历史的现代性和怪兽性(monstrosity),质疑我们已经成为以民主、理性为名的怪兽的一部分。您认同他的说法吗?

晓宇:是的,我觉得现代性给人一种共识的感觉,这种感觉也就是他所说的“怪兽”。无论是理性科学还是民主,其实是一种共同价值的概念。但是其实我们很多的改变并不来自于共识,而是来自于非共识。政治的核心在于什么?在于维持社会的不断稳定吗?恰恰相反,我觉得政治最核心的东西在于改变。如果说政治处于一种恒古不变的状态,它就很难被称为政治。政治的核心就在于它对于常态的打破,当然灾难也是如此。所以我们通常对于现代性的想象是通过社会运动去产生一个共识,无论是意识形态还是制度。但其实我们是通过一场危机或运动去打破和颠覆。

杨晨: 您刚才提到我们现代社会对于民主和平等的共识,然后这会让我想到不同社会、不同时代的共识是不同的,比如17世纪英国反犹主义是共识。但是当我这么去想的时候,就会怀疑自由平等是不是只是人类的梦想,只是特定历史阶段的产物,而不是所谓的self-evidence(不言而喻的真理)。您如何看待这种想法呢?

晓宇:但我的观点是我们现在讨论的东西没有一件事情是共识的。民主、自由、平等这些概念,他只是给我们共识的假象。冷战之后,我们好像都接受了这个概念,但其实远远没有。所有人的声音被一种非常强势的声音代表了,掩盖了。比如说中国目前在建立民族复兴、大国崛起的共识。而且为了建立这种所谓民族主义的共识,我们需要追溯到19世纪甚至更为久远。这种追溯的过程就好比是把现代的民主意识追溯到希腊雅典一样,他们都是在建构故事,而这个故事本身给人一种共识的假象。其实民主平等从来都没有存在过,只存在民主平等的制度设计。现在无论在哪个地方,人们都想把一个非常具体的制度设计和一种共识的概念紧紧地捆绑在一起,我觉得这个捆绑是非常有害的,而且它阻挡了很多讨论。寄生虫这次能拿奥斯卡最佳影片,也是它探讨到了一个全球范围内都能感觉到的一个问题,而且使用一种脱离政治的话语。

杨晨: 但是在这次武汉疫情中,我们也看到很多捆绑概念的讨论。

晓宇:是的,当它变成一个论据之后,它事实上就远离这场危机本身了。我们讨论任何的概念,一旦把它变成一个某种制度的论证,比如说讨论平等民主的概念时,得出西方的制度优于中国,这就远离了讨论本身最核心的东西。

结语

在这次采访中,我特意避开社会热点,不谈患者而谈幸存者,不谈制度漏洞而谈道德伦理,不谈民主权益而谈共识假象。正如晓宇所说,个体记述就是向世界发出不同的声音,采访也是一样。透过这次危机,我们讨论一些被新闻喧嚣所掩盖的本质问题,比如人性和现代性。我只期望,当洪流退去,疫情平息,大家的讨论与反思不会随之冰解云散,对于他人生命的关怀不只是昙花一现。

文 | 杨晨 图 | 来自网络 编辑 | 曹睿清

文章原载于围炉 (ID:weilu_flame),原题为“围炉对话:疫情中的道德困境和共识假象”

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号